АДЕНОЗИНТРИФОСФОРНАЯ КИСЛОТА, или аденилнирофосфорная кислота, соединение адениловой и гхирофосфорной кислот. Характерной особенностью А. к,, обусловливающей её важнейшую роль в организме, является наличие в её составе двух легко отщепляемых фосфорсодержащих групп. В процессе присоединения их к адениловой кислоте и образующейся А. к. аккумулируется энергия. При переносе легко отщепляющихся фосфорсодержащих групп с А. к. на другие вещества энергия передаётся последним или используется для тех или иных физиологии, функций, напр. мышечного сокращения, нервного возбуждения, движения спермы и др. Отщепление каждого из двух фосфорсодержащих остатков сопровождается освобождением энергии в количестве 10— 12 ккал.

Превращение А. к. в организмах осуществляется под действием ферментов аденозиптрифосфатазы или апиразы. А. к. при участии аденозинтрифосфатазы превращается в аденозиндифосфат с освобождением одной молекулы фосфорной кислоты. При участии апиразы А. к. может превращаться и в адениловую кислоту с отщеплением двух молекул фосфорной кислоты.

Советские исследователи В. А. Энгельгардт и М. 1И. Любимова установили, что мышечный белок — миозин обладает аденозинтрифосфатазной функцией. Апираза обнаружена также в растениях (клубни картофеля, корни сахарной свёклы).

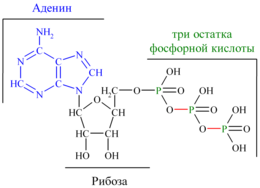

АДЕНОЗИНФОСФОРНЫЕ КИСЛОТЫ,

нуклеотиды, моно-, ди- и трифосфорные

эфиры аденозина, содержащие аденин,

углевод рибозу и один (АМФ), два (АДФ) или

три (АТФ) остатка фосфорной кислоты.

А.к. имеются во всех организмах (от

микроба и растения до человека) и играют

важнейшую роль в обмене веществ и

энергий, т. к. присоединение фосфатных

групп к АМФ сопровождается аккумуляцией

энергии (АДФ, АТФ — макроэргические

соединения), а их отщепление — выделением

энергии, используемой для различных

процессов жизнедеятельности (см.

Биоэнергетика). В клетках постоянно

происходят взаимопревращения АТФ, АДФ

и АМФ. А.к. (АМФ, адениловые кислоты) имеют

один остаток фосфорной кислоты.

Молекулярная масса 347,23. В зависимости

от места присоединения остатка фосфорной

кислоты к рибозе различают 5’-АМФ

(«мышечная» АМФ), 3’-АМФ

АДЕНОЗИНФОСФОРНЫЕ КИСЛОТЫ,

нуклеотиды, моно-, ди- и трифосфорные

эфиры аденозина, содержащие аденин,

углевод рибозу и один (АМФ), два (АДФ) или

три (АТФ) остатка фосфорной кислоты.

А.к. имеются во всех организмах (от

микроба и растения до человека) и играют

важнейшую роль в обмене веществ и

энергий, т. к. присоединение фосфатных

групп к АМФ сопровождается аккумуляцией

энергии (АДФ, АТФ — макроэргические

соединения), а их отщепление — выделением

энергии, используемой для различных

процессов жизнедеятельности (см.

Биоэнергетика). В клетках постоянно

происходят взаимопревращения АТФ, АДФ

и АМФ. А.к. (АМФ, адениловые кислоты) имеют

один остаток фосфорной кислоты.

Молекулярная масса 347,23. В зависимости

от места присоединения остатка фосфорной

кислоты к рибозе различают 5’-АМФ

(«мышечная» АМФ), 3’-АМФ

(«дрожжевая» АМФ) и 2’-АМФ. АМФ — составная

часть нуклеиновых кислот, входит в

состав многих ферментов. Основные

производные АМФ: циклическая АМФ,

активирующая фермент фосфорилазу, и

АТФ. Аденозиндифосфорная кислота (АДФ)

имеет 2 остатка фосфорной кислоты.

Молекулярная масса 427,22. Получается из

АТФ при ферментативном отщеплении

остатка фосфорной кислоты. Играет

большую роль в энергетическом обмене

и окислительном фосфорилировании. А.к.

(АТФ, аденилпирофосфорная кислота) имеет

3 остатка фосфорной кислоты. Молекулярная

масса 507,21. Является субстратом для

биосинтеза нуклеиновых кислот. Одна

или две концевые фосфатные группы легко

отщепляются от АТФ под действием

ферментов аденозинтрифосфатаз; при

этом образуются АДФ или АМФ и освобождается

энергия (30—40 кдж, или 7—10 ккал, в расчёте

на один фосфат). Присоединение остатков

фосфорной кислоты к АМФ или АДФ

сопровождается накоплением энергии в

образующейся АТФ. При переносе легко

отщепляющихся богатых энергией

(макроэргических) фосфатных групп с АТФ

на др. вещества эта энергия передаётся

последним или расходуется на мышечное

сокращение, нервное возбуждение, секрецию

желёз, биосинтез белков и иных веществ

и др. Ресинтез АТФ происходит в процессе

окислительного, фотосинтетического

или сопряжённого с гликолизом

фосфорилирования или связан с др.

энергетическими процессами.

Растворы

динатриевой и монокальциевой солей

аденозинтрифосфорной кислоты используются

с лечебными целями — для инъекций при

мышечной дистрофии, спазме сердечных

и периферических сосудов. Нельзя

принимать препараты АТФ при свежих

инфарктах миокарда и воспалительных

заболеваниях лёгких.